12月*日 夕暮れの風景のことなど

買い物にでたついでに多摩川べりの公園を横切る道を自転車で帰った。4時頃のことだったが、曇天ですでに薄暗くて夕闇せまるという雰囲気だ。多摩川の対岸に見えるセメント工場や公園や堤防の風景をデジカメにおさめた。夕暮れにともる明かりには何ともいえない風情がある。

今週はクリスマスがあったが、ほぼなにごともなくすぎて、大晦日まですべりこめそうだ。ケーキの写真をなんとなく撮ったとき、コートのポケットのすみに残っていた紙片(サービス券)も一緒に撮影してみた。この券は思いかえせば新宿の紀伊国屋書店の地階にあるスタンド式のカレーショップでもらったもの。なんというか年末をかざる思い出の一枚。

12月*日 窓の紅葉のことなど

解剖学者の養老孟司氏が最近書いていることのひとつに、情報は制止していて、動き変化しているのは人間のほうだ、ということがある。言葉というのも変化してやまない人間が世界をとめてみせる手だてのひとつだ、ということにもなるのだが、これは言われてみるとあたりまえのことのようで、なかなか蘊蓄のあるものの見方だと思う。窓から間近に見える崖のカエデが今年も美しく紅葉したのを見て、そんなことを思い出した。

きれいだな、と思って撮影するが、撮り終えた画像は、過去の写真と比較すると、いつのものなのかよくわからない(たとえば5月に日記にのせた「窓の風景のことなど」の最後から二番目の紅葉の画像参照)。それでもこういう風景を撮影してのせたい、というのは「今」の感動を伝えたいからなのだが、この「今」の感動は情報にのこらないので伝えにくい。みなれないもの、変わったもののほうが、その時の「今」を伝えやすいかもしれない。しかし、その「今」とは、どんな情報ももともと備えている「今」とどう違うのか。その時々の「今」の感動がわたしにとって価値だとしたら、新しいもの、新奇なもののほうが優れている、という情報についての通念的な価値概念とどうちがうのか。そういえば小津安二郎は「古くならないことが新しいこと」(「宗方姉妹」)といったなあ、などととめどなく思いはこぼれるのだが、うえに掲載した画像も実は三日ほど前に撮影したもので、カエデの葉は「今」みると、昨日の強風で半ばは散ってしまっているのだった。

12月*日 馬事公苑の白鳥のことなど

前回書いたように7日の日曜日には灰皿町住人の足立和夫さんと一緒に清水鱗造さん宅に遊びに行った。男三人で荒涼たる時を過ごしたというようなことを清水さんが書いていらしたが、3人とも前日の忘年会の飲みすぎで調子がいまひとつと言う感じだったのだった。それでも近くの馬事公苑まで散歩にでかけて日本庭園という表示のある付近の池で白鳥を眺めた。この寒々とした晩秋の池畔の風情もそれとなく荒涼に通うところがあった。

清水さん宅に帰還後、おでんをご馳走になった。思わぬ侵入者に清水さんの愛犬で室内犬のカオスがずっと吠え続けていたが、そのうちにソファで気持ちよさそうに寝てしまい、そうこうするうちにその傍のカーペットのうえでごろごろしながらビールを飲んでいた私たち3人も寝てしまった(^^;。下の画像は帰り際に撮影したスナップ。きれいな観葉植物や小物類、サンタクロースの人形などが面白くて撮ったのだが、清水さん愛用の一眼レフカメラも写っている。

12月*日 MPの忘年会のことなど

6日(昨日)は上野で狩野永徳の襖絵とレンブラントを見て、銀座で開店してまもないアップルストアと伊東屋をちょっとをのぞいてから、新宿の「ブラ」で開かれた詩の出版社「ミッドナイト・プレス」の忘年会に今年も参加させてもらった。午後4時半からの会の第一部は社主の岡田幸文さんの司会で今年ミッドナイト・プレス社から詩集を出版された方たちや出席者の詩の朗読で(中村剛彦さんを皮切りに、久谷雉、いとう、片野晃司、須永紀子、根本明、海埜今日子、足立和夫、川江一二三さんなどなど)、第二部は根本明さんの司会で会の出席者のスピーチを交えた飲み会。このスピーチには雑誌「ミッドナイト・プレス」最新号の執筆者の方たち、正津勉、高取英、清水鱗造、須永紀子、八木幹夫さんなどなどが登場(いずれもうろ覚えなのでお名前書き忘れている方はご容赦を)。

二部では雑誌の一読者でしかない私もとつぜん指名されて今年読んで面白かった本を一冊あげろといわれて頭がまっ白というかぼんやりしていて何も浮かばず(ただ酔っていただけかもしれないが)、そういえばと思ってさる漫画作品のことを言おうとしたがタイトルが思い浮かばない。その漫画について以前お話したことのある川江一二三さんが傍にいらしたので助け船を乞うたのだが、川江さんも名前がでてこないというのでよけいにあせった。ということでタイトルを言いかけて絶句したまま尻切れ蜻蛉で実にへんなスピーチになってしまった。ところでこうして書いていて当然思い出しているので書いておきます。その漫画は古谷実の「ヒミズ」(講談社 1〜4巻)。正確にはこの漫画出版された(シリーズが完結した)のは去年のこと(2002年7月)で、今年でた本ではないのだが、すごく面白かった。孤独な少年が殺人を冒す話で内容はとても暗いのだが、若い人の現代に生きるよるべない気分をみごとにすくい上げている。たしか今年でた「ユリイカ」の漫画特集でもベストにあげている人がいたと思うが、私もすごい作品だと思ったのだった。

ちょっとさみしい上野でスナップ。ごみのように飛んでいるのはごみではなくてカラス。国立博物館の庭の銀杏の黄葉が美しく雨のように葉を散らせていた。

今日は灰皿町の清水さん宅に遊びにいっておでんをご馳走になる予定。昨日の今日で、ユニテの掲示板の片野晃司さんの書き込み(ユニテに流れての二次会でもご一緒した)ではないが、私も目がさえてしまって早朝起きだした。そろそろ眠気が来るかもしれないが、これで寝てしまうと遅刻するだろうなあ。

11月*日 「ぼーねんかい」のことなど。

11月29日(雨の土曜日)に新宿ユニテで忘年会をやった。ただ4人の男女(関富士子さん、私、灰皿町の清水鱗造さん、足立和夫さん)が集まってよもやま話(主に詩とか詩集の出版費用とか近所の騒音とか年金とか。。)をしながら飲んだだけなので、忘年会というより「ぼーねんかい」(メールの駿河さんの言葉)というのが似合っている感じの会だった。途中で京都にお住いで灰皿町住人(というのもなんか変だが(^^;)の富澤さんから電話があって、4人それぞれが電話口に出てご挨拶したり、先般の歴程賞授賞式に出席されたユニテの木嶋さんからいろいろお話を聴けたりして楽しかった。

それは昨日のことで、今日は雨上がり。早めに起きたら、早めに清水鱗造さんから電話があって、ちょうど手近にあったパソコンを使って新しくアップされたという「灰皿町フォーラム」(灰皿町公民館)へのアクセス実験をする。昨日立ちあげたばかりという話を聞いていて、このスペースがこれからどんなふうに発展していくのか、楽しみなことではある。

灰皿町フォーラム

窓のはらはら舞い散るケヤキの落葉のさまについみとれてしまい、思い立って玄関さきに出て写真を撮った。まだ黄葉したてという感じの瑞々しい落葉や、植木の緑が目にここちよかったのは、二日酔いがすこし入っていたせいだったか。

11月*日 「北村太郎の会」のことなど。

22日に横浜のランドマークタワーのセミナールームで行われた「北村太郎の会」に行った。今回は1978年に國學院大学の学園祭で開催されたシンポジウム「今、詩は燃えているか」の講演時に収録されたという北村太郎と学生たちの応答のテープをきき、横木徳久氏が解説される、という内容だ。

10分くらい遅れて行ったので最初の部分を聴けなかったのだが、応答は45分にわたるもので、さまざまな学生の質問にそれぞれ丁寧に答える北村氏のはぎれのいい明るい声を堪能できた。さまざまな質問には、当時話題になっていた詩人の詩集や、詩論についての氏の見解を問うといういかにも時代(当時)を感じさせるものや、詩が難しいとか、現代の不毛ということをどう考えるかというような今でも変わらないようなものもまじっていて、後者の応答についていえば四半世紀という時間の古さをほとんど感じさせない感じだ。詩の理解には、詩を沢山読むことにつきるとか、別に難しい詩が高級ということもなければ、逆に難解だから駄目だと言うこともない。そういうことをきどりのないかみ砕くような言葉でしかも早口でかなりの熱意をこめて語っているという感じだった。

当時北村太郎の生活事情はどうだったのだろう、またこの時期にこの講演と前後してどんな作品が書かれていたのだろう、などというようなことが横木氏の補足説明でわかり、このテープを活字化する話をめぐって当時の北村太郎と横木氏の交流エピソードなどが聴けたのも面白かった。また会の最後に北村太郎がお見合い直後に後の奥さん宛にだしたという手紙がご子息の方によって特別に読まれたのがとても人柄を感じさせるいい内容でちょっと忘れがたい締めくくりとなった。

会が終わって二次会がはじまる(^^;。もとは船のドックだったというところの底のほうに並んでいるお店のひとつに向かう一行。

上の写真は午後五時過ぎの夕暮れだが、九時過ぎくらいに店をでて帰りがけにも撮影してみた。イルミネーションが美しい。

おまけ。家に帰り着いてパソコン部屋の明かりをつけたら、ぴょんぴょんととぶ秋の虫がいた。まだ元気そうだった。

11月*日 日曜日の自転車散歩のことなど。

今日は天気がよくて先ほど自転車で公園まででかけた。いつものことだが、載せる記事が思いつかないのでデジカメ写真でも撮ってこようという目論見。

このおんぼろ自転車は目下のところ愛車。籠に注目。といっても籠のへこみに注目ではなくて、落ち葉がたまっているのに注目。外に放置してあったので、こういうふうになっている。

いつもの道順で多摩川の堤防にあがって川原を見ると、一面のすすきが見られる。めずらしくないが今が見頃と言うところ。

ゆるいカーブの坂を下りて写真にみえる下の道にでて右手に行くとそこが中央公園なのだが、そこでは市内の子供会の集まりのような「軽スポーツとん汁会」というのをやっていて、数百人の子供連れの家族でごったかえしていたので写真をとるのを諦めた。

これは中央公園を抜けて、もうすこし川沿いに上流に行ったところにある公園の風景。写真では感じがいまひとつだが、黄葉や木漏れ日がきれいだったのだった。

11月*日 またまた詩の朗読会にいったことなど。

「あざみ書房」のイベント情報のコーナーで紹介してあった「ポエトリー・リーディング 現代詩に声を取り戻そう 第3回」にでかけた。最初は灰皿町で隣人の足立和夫さんと誘いあわせていたのだが、3日ほど前に大和市のスーパーで起きたごみ処理施設爆発事故で、足立さんに仕事がはいってしまい、ひとりで聴きに行った。

出演者はうえのリンクにのっているが、実際の出演順をいうと、第一部が、水原紫苑 四方田犬彦 石井辰彦、第二部が、小林泰子 守中高明 也斯(イェース)、第三部が、天沢退二郎 小池昌代 高橋睦郎の各氏で、保坂和志氏は病気のため欠席。このうち歌人がおふたり。最初の水原さんの短歌の朗読は能がテーマのもので、最後に自作短歌を数首抑揚をつけて謡われたのに圧倒された。朗読が古典芸能の世界にすっと滑り込んでいく感じで、こういうインパクトをもつ現代詩の朗読というのは、ほとんどきいたことがない。これはどういうことだろう、と考えるテーマをもらったようで、これが一番の収穫だった。

年に一度ひらかれるこの朗読会に行ったのは二度目で、主催は同人誌「三蔵2」のメンバーの方々(四方田犬彦、石井辰彦、小池昌代さん)。車中で詩誌を読みながら会場に行って、すこし慣れた感じで聞き取ることができたそういう方たちの朗読に加えて、何人ものゲスト詩人の新鮮な朗読がきけた。個々の詩の朗読をききながらいろいろ思うことがあって、それはその場で忘れてしまうようでいて案外記憶にたたみこまれている、ということもあると思う。今さっと思いつくまま覚え書きみたいに書いておくと、小林さんの住まい(15階建てくらいの高層住宅の5階くらいと詩にあったように思う)の近隣上下住民との切り離された浮遊感覚をうたった詩や、小池さんのトルコ旅行の帰りの飛行機の中でとんでいたという二匹の蠅についての詩、天沢さんの「心」という字の形をとらえた軽妙な詩、高橋さんの飼っている「うずら」の鳴き声のものすごさと俊成の和歌「夕されば野辺の秋風身にしみてうずら鳴くなりふか草の里」のイメージをおもしろく比較した詩などが蘇る。ただより高いものはないというが、この内容豊かな朗読会の無料はやすい。

会場のホールのある建物から眺めた明治学院大学構内の夕景。

11月*日 花の写真と誕生日のことなど。

あっという間に11月になってしまった。タイムトラベルをテーマにした映画などで、すごい速度で雲が流れていくシーンがでてくるが、ああいうことをちょっと思う。10月の終わりには誕生日がきて、イチローの背番号に関係のある年齢になってしまった。当日、同じ日に生まれたニューヨーク在住の山本テオさんに、おめでとうメールをだしてから(近年は、お互いにおめでとうをメールでいいあうということをひそかにやっている(^^;)、ちょっと祝杯をあげに外出した。

お祝いに植物(サンゴゴケというらしい)と花束をもらったのが、すごくきれいだったので撮影してみた。

花束は花瓶に移し替えてみるとこんなにボリュームがあって美しい。ふだん見慣れないので感動。

10月*日 秋のゆうぐれのことなど

ふと窓をみたら夕景色がすばらしかったので撮影してみた。実際はもっと朱色がかっていて神々しい感じなのだが、画像用のソフトで色調の調整などをするとだんだんイメージからずれていきそうになるので、ほとんど修正せずにのせてみた。

以下は近辺で最近撮影したもの。色やさしい秋の花の形のおもしろさ。

簾をビニール袋で被って立てかけてあったところにカマキリがはいりこんでもぞもぞ動いていた。以下は逃がしてやったところの写真だが、色つやをみるとまだ若そうだし、脚も折れていない(^^;。

10月*日 また詩の朗読会に行ったことなど

18日に南池袋の「サンライズホール」で開催された「ポエムリーディング・ライヴ03」という詩の朗読会にでかけた。

当日は小雨のふる肌寒い感じの日だったが、会場ははじまってまもなく満席状態になり、途中で椅子も追加されるという盛況ぶり。出演者は、高橋和彦、夏目ゆき、山口浩子、大平みどり、伊武トーマ、海埜今日子、ヤリタミサコ、平居謙、和合亮一、城戸朱理、野村喜和夫、 辻元佳史という顔ぶれ。他におふたりの外国人の方(お名前失念)が英語の詩を朗読。また関西にお住いの平居謙氏が日にちを勘違いしていたとかで、それでも新幹線でかけつけて打ち上げの会には間に合うという(^^;ハプニングがあった。

朗読を聴きながら、デジカメ写真をとったのを出演順に集めてみた。(何人かの方(海埜今日子さん、和合亮一さんご夫妻、お名前失念の外国の方一名)の朗読写真は、ライティングの関係で白くとんでしまい、載せられなかったことをお断りしておきます)。

(画像をクリックすると拡大写真がみられます)

こういう照明や音響装置完備の場所を生かすという意味では、やはりこのイベントの主催者の 辻元佳史さんのロックギター片手のアドリブ演奏入り朗読がマッチしているのだと思うが、まえもって録音した自作朗読をテープで流しながらパフォーマンスをするという方もおられて、これも舞台を生かした表現の工夫だと思った。

山口浩子さんのパフォーマンス

おまけ。生姜がこんなになりました。

10月17日頃

10月*日 「沖至歓送 詩と俳句とジャズの会」という催しに行ったことなど

8日に午後7時から西荻窪の「音や金時」で開催された「沖至歓送 詩と俳句とジャズの会」という催しにでかけた。これは日本とフランスを行き来して活動されているジャズのトランペッター沖至氏の送迎会を兼ねた詩の朗読会で、ヤリタミサコさんから情報をいただいて、「あざみ書房」のイベント情報のコーナーに紹介しておいたもの。

最初この記事をみて、なんといっても沖至という懐かしい名前に惹かれたのだった。30年くらい前に、地元福生の小さな喫茶店で行われた詩の朗読会(ジャズの即興演奏とのセッション)で、諏訪優氏の朗読と沖至さん(たち)の演奏を聴いた記憶がおぼろげに蘇る。

朗読会は、トランペットだけでなく笛やらパーカッションに持ち替えての沖至さんの演奏をバックに、出演者の詩や俳句が順次読まれるという形で進行し、店内は満席で、終了予定時間もかなり超過するという熱のこもったものだった。最初の青木栄瞳さんの新作詩の朗読や、ヤリタミサコさんによる白石かずこさんの詩の朗読、八木忠栄さんはじめ何人かの詩人の方たち(俳句の会のメンバーという)による俳句の朗読、トリの白石かずこさんの長編詩二編の朗読など、当然ながら他ではきけないものばかり。

最後に朗読を終えた白石さんが、沖さんや八木忠栄さんは、まだ詩の朗読に対して偏見があった頃(30数年前)からの朗読仲間だったということをおっしゃっていたが、そういう活動を共にしてきた人たちの親密な時間の堆積のようなものが、はたから感じられるような朗読会だった。

30年くらい前の詩とジャズの朗読会。まだまだ詩の朗読会自体が珍しかった頃とはいえ、知る人ぞ知るで、当時現代詩に関心のあった方は大抵ご存じだと思う。古い『現代詩手帳』のバックナンバーを数冊取りだしてきてちょっと調べてみた。

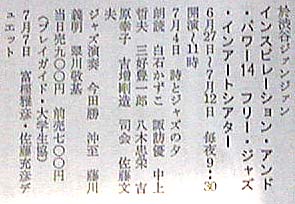

これは『現代詩手帳』1973年7月号の詩の会合などを紹介するページにあった記載。沖至さんをはじめ、何人もの方(白石かずこ、中上哲夫、八木忠栄、佐藤文夫さん)が今回の朗読メンバーと同じなのがわかって、その歳月を越えた人の結びつきに、ちょっとした感動を覚える。

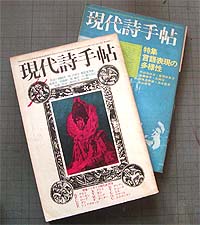

ついでにうえの紹介記事のあった『現代詩手帳』1973年7月号の表紙写真(左)を撮影してみた。下になっているのは74年の4月号で、この号の投稿詩コーナーに清水哲夫さんの作品「夜の花」を見つけたのが、今回の探索の思わぬおまけという感じだった(選評者は、北村太郎、清水昶、鈴木志郎康氏)。

10月*日 クロコダイルの詩の朗読会に行ったこと

日曜日に渋谷のクロコダイルで開催された詩の朗読会『光のからだ、火の声』に行った。浜江順子さんが主催されているこの朗読会は、定期的に行われているもののようだが、私ははじめて。いただいた案内状に、出演者その他に情報が書かれている。

会場のクロコダイルはライブ演奏が聴けるパブという感じで、ネオン管を張り巡らせたインテリアがしゃれている。また天井にはワニ(クロコダイル)の等身大に近いオブジェが張り付けてあったので撮影してみた。

朗読会は浜江さんの司会ではじまり、最初の朗読は相沢正一郎さん。相沢さんの読まれた「洗濯干しの下にクロッカスが咲いてる」は、日記の文章をきりとってきたような長詩で、日々の出来事、食した惣菜の名前や庭に来る鳥、植物の名前など沢山もりこまれている。パンフレットによると「庄野潤三の作品を脚色」してみたとあり、「文字にすると零れおちてしまう語りの力」の実験というところだろうか。娘さんがピアノの伴奏をされる予定だったのが、風邪で来られないということで、代役の海埜さんが、朗読のあいまに拍子木のような合いの手の音をいれるという趣向で進行した。

相沢さんの朗読(1)

相沢さんの朗読(2)

二人目の朗読は海埜今日子さん。朗読作品は「縫われる月」「火文(ひもん」。海埜さんの朗読はこれまで何度も聞いている。文章にとぎれそうな終止感があるのに、またふっと湧きだして繰り返す波のような言葉の流れが心地よくて、いつもずっと聞いていたくなる感覚にひたされる。ムービー画像は朗読の後半部分だが、ミラーボールが惑星みたいに浮かんでいるのが幻想的。

海埜さんの朗読(1)

海埜さんの朗読(2)

三番目は筏丸けいこさん。「おじちゃんねこコレクション ウイキョウで蒸される原始的な生活」という詩を、バックバンド「登戸」(東京川内(g)、茶葉(b)、butaman(dr))の演奏つきで朗読された。ムービー画像を御覧になるとわかるが、演奏は七〇年代ロックのスタイルという感じで(ほとんどロックはそれしか知らないのだが)、私などには懐かしい。

筏丸さんの朗読(1)

筏丸さんの朗読(2)

四番目は浜江順子さん。「愛の島」「シュミーズ一枚の女神」「AM2:00も生きていた」「腫れた顔」「もう面積はないとしても」という詩を、マイク・プライスさんのトランペットの演奏つきで朗読された。こちらはトランペットとの共演だが、それぞれ訴える詩のイメージとの組み合わせで、多種多様な世界が試みられているのが面白い。

浜江さんの朗読(1)

浜江さんの朗読(2)

プライスさんが独奏するシーンもムービーに収めてしまった。ここには入っていないが「ラウンド・アバウト・ミッドナイト」のテーマなどをさらりと表現豊かに演奏。ジャズには詳しくないのだが、このプライスさん、パンフレットを見るとキャリアもすごい実力派プレーヤーのようだ。

プライスさんの独奏

と、ここまでで、第一部が終わり、休憩をはさんで第二部がはじまったのだが、こんなふうにムービー画像を撮りまくっているうちに、デジカメのメモリーがほぼ尽きてしまった。これはメモリーのスペアを持っていかなかったので、どうしようもない事態。ということで、以下は写真一枚。

第二部は、中村恵美さん、野村喜和夫さん、河津聖恵さんの『光のからだ、火の声』というタイトルの鼎談(写真)からはじまり、その後、御三方の朗読となった。中村さんは「ねじに関する考察」「滴への手紙」「「火」----発語、そして消滅へのプロセス」「発光」、野村さんは「大コーダ『街の衣のいちまい下の蛇は虹だ』」、河津さんは「月ノ光」「聖夜」「転調」を読まれた。そのなかで、朗読、ということに即した詩の言葉の表現の実験ということでは、野村さんの詩がとても印象に残ったのだが、それはある種のリズムにのった意味の突出(ずれ)の効果が至る所にちりばめられているということだった。これをどういえばいいのかわからないが、きく耳にはちょっとしたむず痒いような刺激を浴びせられるような新鮮な感触だった。だれかうまく解説してくれるといいと思うのだが。

朗読会の場所にはその場所だけで出現するような雰囲気がある。舞踊の公演でも音楽会でも、あるいは絵画展での作品との出会いでも同じことが言えるのかもしれないが、この雰囲気にひたる体験の共通感覚みたいなものが、まだまだ一般化されていない、というのが詩の朗読会なのだと思う。そこには、言葉と音声の間にいろんな道をつけようという工夫や、仕掛けが試みられている。びっくり箱をのぞきに行くような楽しみ、というところからはいって、みんなひとりひとり違うものを得てかえっていく、というところなのだろう。

10月*日 椅子が割れたことなど

キッチンのダイニングチェアに坐っていたら、突然めりっという音と共に椅子の台座の部分がまっぷたつに割れてしまった。

チッキンの流しやレンジの前の床には細長いグレイのマットが敷いてあるので、時にはフロア面とその部分の微妙な凹凸の違いや、坐る姿勢の悪さ(椅子の上でつい胡座をかいたりする)などが影響して、普段から椅子の脚に力が変なふうに掛かかっていて、そのひずみが高じてとうとう割れたのだと思う。椅子は20年くらいは使っている古いもの。

割れ方があんまり見事なので手近にあったデジカメでうえの写真をとり、もうすこし角度を変えてと思って、椅子にちょっと触ったところ、ばらばらとばらけてしまった。

しばらくしてから気をとりなおして、近所の日用雑貨を売る店で買ってきた木工用ボンドで接着補修した。ちょっとした椿事だったが、まだまだなんとか使えそうだ。

9月*日 秋の気配と彼岸花のことなど

今週は火曜日くらいからぐっと秋めいた気候になった。ちょっと涼しくてコーヒーをいれるとき、ガスレンジの青い炎に手をかざしてみたりすると、その温もりが心地よい。

裏庭にでて目にしみる雲や木々やフェンスの淡くて青い影を眺めたりひんやりした微風に身をひたしていると、そこはかとなく人恋しい気分になってくる。これに全面的に捕らえられるとまずいので、気分転換に鯖の味噌煮と若布とジャガイモのみそ汁をつくって純和風の夕食を食べたりした。

植物園のぺこさんから、彼岸花を撮影しにいくというメールをいただいて、そういえば、と思い立ち、私も近所の公園まで行ってみた。ここの林道のような道の際に彼岸花が咲く。毎年誰かが花の部分だけを刈り取ってしまうので、今年はどうかなと思っていったのだが、まだ無事に咲いていた。

9月*日 フラメンコの公演を見たことなど

今週は国立でコーヒー豆を買って店をでた途端、帰宅途中(想像)の布村浩一さんとばったり会った。布村さんと国立の街路でばったり会うのは二度目。そういう波がくるような時期があるのかどうか。20日にも「野村眞理子/エルスール・フラメンコ舞踊団第二回公演「黒いサラ」の公演会の会場で、本当に久しぶりの人にばったり会ってしまった。公演会の指定席ではお隣がヤリタミサコさんでばったり。でもこれは招待してくださった野村喜和夫さんのご配慮だと思う(^^)。

フラメンコを舞台で見るのは10年ぶりくらいだったが、フラメンコには独特の歌唱やギターの伴奏、それに踊り手の衣裳や振りやダンスそのものにドラマチックな「魔味」(最近倉田良成さんのお酒と料理の本で覚えた言葉)がある。それはやはり伝統が育ててきたとしかいえないようなものだと思うけれど、そういう民俗舞踊としての伝統や様式性が強固に完成されているだけに、それになにを付け加えるか、その枠のなかで何が表現できるか、ということが、他のジャンルより際だつということもありそうだ。もちろんそういうことを思いの他においても、音楽と踊りが一体化した情念の身体表現を見て聞いているだけで、いつも「魔味」に圧倒されてしまうのだが。

おまけ)

生姜の水栽培実験(嘘)

9月10日頃

9月21日

新聞紙にくるんだまま忘れていた生姜に芽がでてしまっただけです(^^;。

9月*日 ユニテの小さな朗読会のことなど

13日に新宿ユニテで開かれた詩の朗読会。京都から上京された田中宏輔さんを交えて飲もうという清水鱗造さんのとつぜんの呼びかけに都合がついて集ったのは、私と青木栄瞳さん。途中で田中さんのお友達がおひとり参加。総勢5名の少人数でお酒を飲みながらあれこれ歓談したのだが、やがて詩の朗読をということになった。

その朗読の様子をデジカメのムービー機能で撮影してみた。撮影時間が短かいのでそれぞれ朗読の一部分だけ、しかも画像も暗くてよくわからないのも多いが、かえって夏の夜のサバト的な雰囲気がでているかもしれない。マックのクイックタイム(拡張子mov)で録画されているので、パソコンにクイックタイムが入っていることが見られる条件です。

田中さんの朗読(1)

田中さんの朗読(2)

清水さんの朗読(1)

清水さんの朗読(2)

青木さんの朗読(1)

青木さんの朗読(2)

9月*日 「ライブ」第三回に行ったことなど

先週は珍しく都内にでることが数回あった。山手線の車両の中の扉の上にモニターが付いていて、通過駅の表示やCMが流れているという未来的風景に驚く。座席に座った妙齢の女性が人目をはばかることなくお化粧に専念している姿は何度も見てもう驚かなくなっているが、若い男性もコンパクトを取りだしてぱたぱたやっていたのにはちょっと驚いた。

9月6日といえば、この文を書いている昨日の土曜日のことだが、ミッドナイトプレス社主催の詩の朗読とトークの催し「ライブ」に行った。ゲストは川崎洋さん。川崎さんは今年73歳になられたということで、詩歴五十数年。終戦後まもなくに書かれたという初期詩編から一ヶ月くらい前に書かれたという最新作まで、途中に作品の解説や寄り道エピソードをはさみながら、約二時間の間に数十編(たぶん二十篇前後)を朗読された。

川崎さんは高名な詩人なのでご存じの方ばかりだと想うが、氏の幅広い創作活動の一端を、さっきみつけたこのページ(「『現代の国語』基本情報」)で読むことができる。

川崎さんがこれまで詩集の中で試みられてきた「ことばあそび」的な作品には多種多様なものがあるが、そのなかに「パロディ詩」というのがある。詩歌の「パロディ」は元の作品が知られていなくてはインパクトや面白みがあまり伝わらない。短歌や俳句の世界ではかなり一般に認知されていると思うが(二日酔いの頭に浮かぶのは「古池や芭蕉飛び込む水の音」のようなものだ(^^;)、歴史の浅い現代詩の世界で、詩のパロディの試みは難しいし、稀少だと思う。朗読会では川崎さんが、中野重治の「歌」(「お前は赤まゝの花やとんぼの羽根を歌うな」というフレーズで有名)のパロディ詩を朗読されたのが印象的だった。ここでは川崎さんの詩集『海を思わないとき』(78年・思潮社刊)から、『股旅人かえらず』という作品を紹介させてもらおう。

股旅人かえらず

股旅人は待てよ

このわずかな寺銭に

濡れ手を差出す前に

考えよ仁義の股旅人

汝もまた股の間からころげ出た

骰子(さいころ)にすぎない

この骰子も英語ではころがらない

英語では痰がひっかかる

ああからすが鳴いて東の空へ

時々この骰子の中から

花やかな幻影の人がでる

永遠のツキを求めるは夢

流れ去る勘太郎のオシッコに

思いを捨て遂(つい)に

ツキは断崖より落ちて

消え失せんと望むはうつつ

そう言うはこの幻影のカッパからげた三度笠

村や町から家を出て手なぐさみに集い来る

浮雲の影にやくざの手ののびる頃

(西脇順三郎「旅人かえらず」)

では、以下に元になった西脇順三郎の有名な詩「旅人かへらず」も紹介。この詩は実は全体が167編の詩から構成されている詩集『旅人かへらず』の巻頭の一編で、タイトルには「一」という番号がふられているだけのもの。便宜上「旅人かへらず」としておきます。引用は七八年に恒文社からでた復刻版によっています。

旅人かへらず

旅人は待てよ

このかすかな泉に

舌を濡らす前に

考えよ人生の旅人

汝もまた岩間からしみ出た

水霊にすぎない

この考へる水も永劫には流れない

永劫の或時にひからびる

ああかけすが鳴いてやかましい

時々この水の中から

花をかざした幻影の人が出る

永遠の生命を求めるは夢

流れ去る生命のせせらぎに

思いを捨て遂に

永劫の断崖より落ちて

消え失せんと望むはうつつ

そう言ふはこの幻影の河童

村や町へ水から出て遊びに来る

浮雲の影に水草ののびる頃

8月*日 キッチンを掃除したことなど

先日キッチンのカビ対策の掃除をしたのだが、しだいにあちこち気になりはじめてなかなか片づかないでいる。部屋の隅にすきま家具のような細長い収納家具が置いてあるのだが、その中にも手をつけてしまった。

写真は、その収納家具のガラス戸の中に入れてあった物を取りだして埃などを拭いてから撮影してみたもの。シェーカーやリキュール類の小瓶や、お茶の道具などがある。手前のポテトチップスはイギリスに行った人からいただいたもので、整理がてら食べてしまったが、実に酢がきいていて酸っぱい味。日本でも最近は驚くほど色んな味付けのポテトチップスがあるようだが、これほど酸っぱいだけというのは食べたことがない。しかし食べていると、だんだんなじんでくるのが面白い。

カクテルに凝ったのも、お茶をたてて飲んでみたくなったのもその時々のことで、習慣になるというまでには至っていない。馬齢を重ねているとそういうことも重なってくる。

閑話休題。前回月下美人のことを書いたが、灰皿町をまわっていると、沖縄の石川さんだけでなく、水島さんや(灰皿町の住人の)ぺこさんの記述にも、この夏月下美人を見たとか、隣家からいただいた、というような記載があるのに気が付いた。してみると、この花はかなりポピュラーになっているということのようだ。「十年に一度咲くか咲かぬか」と鮎川信夫が紹介したのは三十年前で、それから品種が改良されたのか、育て方のノウハウが普及したのか、滋賀県のぺこさんのように毎年咲くのを楽しんでいる方もいらっしゃるようで、これはどういうことだろうと思う。それにしても、いつかみてみたいものだなあ。

8月*日 月下美人と『厭世』のことなど

滋賀県にお住いのぺこさんから月下美人の写真つきメールをいただいた(灰皿町のぺこさんからも時々素敵な花の写真付きメールをいただくが、この方は別のぺこさんです(^^;)。8月8日に咲いたものという。名のとおり、妖しい気品を感じさせる美しい姿だ。

月下美人という花があって、条件があえば年に一度一晩だけ咲く、ということを初めて知ったのは、若い頃に読んだ鮎川信夫のエッセイ「月下美人」(『厭世』(昭和四十八年十月二十日発行・青土社)所収)だったと思う。懐かしくなってその本を探し出してきて、久しぶりにエッセイをざっと読んでみたのだが、その出だしは、

「その花は、十年に一度、咲くか咲かぬかだという。

川村さんには五鉢あるが、昨年はとうとう咲かずじまいだった。もう十数年世話しているが、咲いたことは、一昨年にたった一度あったきりだそうである。

見たところ、あまりぱっとしない植物で、色褪せた緑の帯状の葉をしどけなく垂らして、いつもは、陽の当たらない縁先の軒下に、くたびれたような風情でうずくまっている。特に注意されなければ、それがそんなに貴重な植物だとは誰も気づかない。」

と、なかなかミステリアスでいい雰囲気だ。このエッセイは、私記という感じで続くのだが、「私」(と母)が川村さん宅に行って、実際に月下美人を見た時の描写、また咲いた状態を見ての観察描写も引用してみよう。

「その白い花は、私の貧しい花の知識のなかでは、どの花にも似ていなかった。上方にのびた葉の縁のちょっと凹んだ個所から、長く花の茎が鈎形に垂れ下がって、下辺で鎌首をもたげたように上向きになり、花は漏斗状になって正面をむいていた。厚物の菊の花弁に似たかたちの萼(がく)が外側にいっぱいに開いていて、内側の幅の厚い丸味を帯びて重なっている花びらは、まだ五分咲きといったところだったが、幹や葉にくらべて異常に大きく重たそうな花なので、もちろん添木がしてあった。」

「すき透るように白い雌蕊が、びっくりするほど長く延びて、純白の花びらの外まで身を乗り出すようにしていた。その尖端は、開いたいそぎんちゃくみたいな形をしており、たくさんの繊手を微妙にくねらせていた。それは、逃げる喜びで狂おしく身もだえしてるようにみえた。そして、それを追跡するように、雄蕊が二列縦隊でびっしりと密生して、その後にはげしく迫ってきていた。うどんげのような、えのき茸のようなかたちをした無数の雄蕊の大軍である。

それを見ていると、目まいを感じた。雌蕊に雄蕊が追いつかぬうちに、花の命は絶えるのであろう。かれらの背後には、すでにかなり深い空洞ができていた。」

鮎川の緻密な観察力、描写力を楽しんでいただければいいと思うが、引用した後半(エッセイではほぼ末尾に置かれている)では、逃げる喜びに身もだえしている雌蕊を求めて雄蕊の大軍が追いかける、が、追いつけない、という何とも独特な幻想が描かれているところも面白い。この不毛な追跡幻想は、文中の他の個所にでてくる、月下美人が「実を結ぶことが絶対ない」という記述(知識)から自然に導かれてもいるし、実は「厭世」というこの私小説的エッセイ集全体のテーマとも遠く響きあってもいる。またもし、そういういいかたをするなら、こういう幻想のイメージの描写で、さりげなく「二列縦隊」とか、「大群」でなく「大軍」と書いてしまうところに、著者の戦争体験(の痕跡)を読みとることもできそうだ。

ところで、鮎川が月下美人を前にして考えたことは、以下のようなことだった。そういうところはすっかり忘れて、私はこの世に月下美人という不思議な咲き方をする花があるものなのだなあということばかり覚えていたのだが。

「白い花は、いまにも翼を張って翔び立とうとするかのように大きく揺れ動いていた。一晩で全生命のエネルギーを燃やしつくそうとするそのけなげな烈しさは、いったいどこから生れてくるのだろう?自然が与えたものだというほかはないが、それなら、この花は何のためにあるのだろう?絶対に実を結ばないとすれば、それはかっての生殖の名残りなのだろうか?、、、。

私は無言で物思いに沈み、(生死の問題に自己の意志をさし挟まなければならない人間は、じつに不幸ないきものだ)と考えたりしていた。(いろいろな生き方があるなんてうそかもしれない。この花のように、少々風変わりでも、生き方はよくもわるくも一つしかないものなのだろう......)」

(文中「いきもの」「うそ」には原文傍点あり)

エッセイの前段で、姪の妊娠を巡っての「私」の家族たちの会話があり、「生死の問題に自己の意志をさし挟まなければならない人間は、じつに不幸ないきものだ」という感慨の吐露は、直接はその話題を受けているのだが、実を結ばない生殖(性)の意味を問うということは、子供を残さなかった鮎川自身の生き方を巡る自問でもあった、ということはいえると思う。

追補的に書くと、月下美人のことで、最近驚いたのは何と言っても石川為丸さんの「植物実験室」の「サボテンの接木実験」のなかに月下美人の葉(実は茎の部分)が変わり果てた姿で(^^;登場することだ。鮎川のエッセイの中でも、葉のようにみえるのが、実は幹で、「私は、この植物が、どうやらサボテンの一種らしいことに気がついた」というような文章がでてくるのだが、ネットで調べると、月下美人は原産地が中南米で、森林性サボテンの仲間ということがわかる。石川さんの実験では、モクキリンというサボテン科の植物に接木されている。昨日(23日)写真が更新されたばかりで、ぺこさんの写真とのイメージの落差(^^;が楽しめます。

8月*日 新島旅行のことなど・つづき

このところ夏とは思えないような肌寒い雨模様の天候が続いている。過ごしやすいのはいいが、この夏本格的に暑さを感じた日がほとんどなかったので、あまり有り難みがない。

いつもながら書くことが思い浮かばないので、さっき思い立って新島旅行のときに民宿の窓から海を眺めて描いた鉛筆スケッチに彩色してみた。

窓からのスナップ。島影ははたぶん式根島だと思う。

新島ではその名も居酒屋日本橋という飲み屋さんに清水さんと入ってみて、石川さんの掲示板の書き込みで覚えていた焼酎「嶋自慢」を飲んだが、ここは冷房が効き過ぎていてほどなく始まった地元の人のカラオケ「高校三年生」も大音量という環境だったので、あまり長居せずに引き上げた。

8月*日 新島で泳いだりしたこと

灰皿町管理人の懇親会ということで清水鱗造さんと、二泊三日で新島に遊びに行ってきた。新島までは高速船で竹芝桟橋から2時間20分ほどでついてしまう。

この船、速いのはいいが、船内禁煙でデッキにも出られない造り。 大型の壁掛けモニターがついているのが退屈しのぎのサービスで、 帰りには放映されていた映画「スパイダーマン」を一本みてしまった。

新島は細長いひょうたんのような形をした島で、 そのくびれた中央の部分が平坦な土地で、そこに集落(新島村中心部)がある。その中程にある民宿「冨八」まで、港から徒歩で20分くらいかけて歩いた。

新島特産の加工しやすい火山岩コーガ石。この石でつくった彫刻が道路沿いに並んでいて、旅行者を歓迎する。というか、なんだか不自然であまりぞっとしない景観をつくっているのだが、なかには面白いものもある。

宿に荷物を置いて、最初に向かったのがサーフィンで有名で世界大会も開かれるという羽伏浦海岸。 波がたかくて、泳ぐひとはほとんどいない。白い砂浜が印象的で海もきれいだ。

まだ元気なので、宿から反対方向の前浜海岸に行く。 こちらは波が穏やかで、海水浴客も多い。 貝殻はなぜか見当たらない。清水さんが潜って石についた海草をとってきた。

海岸で遊ぶつもりで売店で花火を買って帰ったのだが、これは民宿の庭で同宿した若い夫婦の子供と一緒に使うことになった。その子の5歳の誕生日ということで、夕食は庭でバーベキューをしたのだ。 この時、宿の主人が、新鮮な魚(たかべ、あかいか、などなど) を焼いてくれて、あぶりたてのくさやもご馳走になった。

翌日は、隣の吉田屋という民宿に移動後、自転車で前浜に。 さらに足をのばして、無料の湯の浜露天温泉にゆく。悪い冗談のようなギリシャの神殿造り。 海水着着用の露天風呂で温度差の違う7つくらいの風呂がある。ぬるいのに入って海をみながら休憩した。

宿の近くの為朝神社にいった時だと思うが、 道端でクマゼミの合唱にであう。耳を聾するばかりというが、 まさにそんな感じの蝉時雨。 このホルトの木がクマゼミの好む木だと清水さんがおっしゃって、 よくみると幹や枝葉のあちこちに蝉がとまっている。 清水さんが指で背の部分を撫でても逃げないのには驚いた。

最後の日に、伊豆七島最大という十三社という神社と新島村博物館に徒歩で行ったのだが、そのとき、途中からずっとついてきた犬の写真。 暑い日盛りのさなか2キロくらいの行程を、散歩につきあうという感じで、つかずはなれず同道した。 水をあげると、そのときだけちゃんと寄ってきて美味そうに呑む。 十三社の境内で休憩している変哲のない写真だが、不思議に印象深い体験でもあり、記念のためにのせておきます。

港近くのコーガ石の建築物「光と風と波の塔」に登って撮影した風景(合成写真)。中央に小さく青くみえる島が大島で、かさ雲がずっとかかっていた。

この新島旅行については、清水鱗造さんも「うろこ新聞」で、写真を掲載されているので、是非ご覧下さい。

8月*日 旅行のことやメール殺到のことなど

灰皿町管理人組合の慰労会で、明日から清水鱗造さんと新島に二泊旅行に行くことになった。ふりかえらなくてもいいのだがふりかえると、伊豆七島へ旅行するのは今回で五度目だ。最初はもう30年以上まえに高校生の頃テントを担いで一人で三宅島にいった。おり悪しく台風接近で波が荒くひどい船旅で(高速船というのは当然なかったから、長時間かけていったように思う)、最初の日は海辺にテントも張れず学校の校舎で待機したというのを覚えている。台風一過のあとの爽やかな朝のことも。

今回はサーフィンをするということを清水さんがどこかに書いていて、そのことにふれたメールもいただいたが、あれはたぶん海辺で花火をする、ということの書き間違いではないだろうか。中年過ぎた男性ふたりでする海辺の花火は、きっとたけしの映画のワンシーンような、わびしくて風情のあるものになるだろうと思う。

閑話休題。先日ネットで輸入代理業者に注文していた英語版シムピープルの拡張パックのシリーズが無事届いて、ゲームをバージョンアップして楽しんでいたのだが、しだいにゲーム関連情報やフリーで配布されているゲームデータが欲しくなって、米国ヤフーのシムピープル関連グループに三つほど登録した。そのうちのひとつを登録するときに、メールをもらうというボタンのチェックを外すのを忘れてしまった。そのグループはヤフーのシムピープル関連で最大だそうで、それから連日グループ参加者同士のやりとりのメールがどさっと送られてくるようになってしまったのだった。

送られてくるメールの大半はゲーム情報の交換とか、お礼やら質問やらのやりとりで、そういうのを辞書をひきひき読むのも、ごくふつうのアメリカの人(メンバーの大半)のやりとり感覚がうかがえて楽しいのだが、一日に多いときは60通位くるから、さすがにひいてしまう。このところ内容もろくにたしかめずに消すという無駄そのものの作業をくりかえしていたのだが、今回清水さんと旅行にいく話になったので、これを機会に、昨日このグループをやめたばかり。米国ヤフーのグループは趣味や専門分野別に多種多様にある。もしこれから登録してみようという人がいたら、こういうこともあるので、という失敗談です。

7月*日 週末に詩の朗読会に行ったことなど

七月最後の土曜日には、時節柄あちこちで夏祭りがあったようで、駅に出るといつになく浴衣姿の女性が目についた。今年は浴衣が流行しているのだろうか。そういえば、と、先日ジーパンを買いに行った近所のユニクロでも浴衣が売られていたのを思い出す。実は浴衣で思い出すのはもっとずっと昔の若い頃のことなのだが、昔と今で違うのは若い人の感覚。高校生くらいの女の子がけっこう混み合っている駅のホームで地べたに浴衣姿であぐらをかいて座り込んでいるのを見かけた時はさすがにぎょっとした。彼女たちの指先には揃って白い斑点つきの苺みたいな真っ赤なマニキュアが塗られている。あれも流行なんだろうなあ。

ともあれ、その週末の土曜日に詩の朗読会「言葉がつたわる/つたわらない」にでかけた。これは、第一部が金井雄二さんと村野美優さんの詩の朗読、金井さんの新詩集の表紙の装幀をされた画家の矢野静明さんのお話、二部がお三方の鼎談という構成の詩の朗読イベント。以下に会場となった武蔵境にある「ギャラリー・シティオ」の正面と店内、朗読の様子などのデジカメ写真スナップをのせてみる。

会場となった武蔵境にある「ギャラリー・シティオ」。

すっきりした会場(奥の左手)。

すっきりした会場(奥の右手)。

金井雄二さん。

村野美優さん。

矢野静明さん。壁にかかっているのは矢野さんの作品。

朗読会は終始和やかな雰囲気で、進行テンポも遅からず速からず、とても快適に過ごせた。お二人の詩の朗読は明瞭で聞き取りやすく、タイトルでいえば充分に「言葉がつたわる」という感触を味わえたように思う。巫女タイプとか絶叫タイプとか、演劇タイプとか、いろんな朗読のパターンがあるとしたら、お二人ともオーソドックスに自然体で淡々と読まれるという感じ。ただ金井さんのほうが、ところどころで声調を変えたり、小道具(野球のボール)を使ったり、足拍子でリズムをとりながら朗読したりと、読む作品の内容に即したいろんな工夫というか実験というか、付加的な試みを盛り込まれているのが印象に残った。たしかにそういう試みは作品を何作も続けて読む場合、単調になりがちな朗読のトーンに変化をつける効果があるように思う。音楽のアルバムでいうとテンポの違う曲を組み合わせるようなそうしたちょっとした演出というのは、自然体の詩の朗読でもいろいろ考えられていいのではないだろうか。

村野さんの朗読はたぶん天性の声の通りのよさや声の質の明るさというのがあって、それが大きな力になっていると思った。そういうちょっと真似できない身体的な要素が、朗読では効力(説得力)を発揮してしまう。もちろん声の質や、はりが、詩の内容と相乗効果を産むということがだが、そういう不公平なこと(^^;は、たしかにありそうだ。

詩の朗読会というと、詩の言葉をめぐる対話の場でも詩の実作者どうしのやりとりに終始するというふうになりがちだが、この朗読会の鼎談では画家である矢野さんが参加されたことで、話題や視点にずいぶん幅ができていたように思う。音楽や絵画の世界ではとうに分業化がすすんでいて、実作者と批評家が別れているのに、詩の世界ではそうではないようだ、という指摘など新鮮だった。矢野さんは「るしおる」にここ数年ゴッホについての文章を連載中というので、これはいつか機会があれば読んでみたい。

それから詩とは関係ないのだが、会場には「ためさん(ためごろうさん)」という村野さんのお友達のご老人が見えられていて、このためさんのお話(会の終わったあとでの)がすこぶる面白かった(なんと覗き歴数十年という特異な人生を歩んできた方)。この「覗き歴」が実は、自分を人生から除外するという意味の「除き歴」でもあるというのが話のディープなところなのだが、これは簡略には説明しがたいところ。

この小規模ながら中身の濃かった詩の朗読会、個人的にはなんとなくこの先育っていきそうなテーマの芽のようなものを幾つか「伝えられた」という感じがしている。いつかそれをすくいあげられればいいのだが。

7月*日 「お菊の大冒険」を見たことなど

The 殺陣クラブの第三回公演「お菊の大冒険」を日本橋劇場で見た。The 殺陣クラブは、その前身が故遠藤周作の主宰していた劇団「樹座」とあって、文士劇(随分前にテレビでちらっとくらいしかみたことはないが)のなごりの濃い「チャンバラ芝居」大好きの演劇集団のようだった。武者修行のため旅をしていた娘お菊が、とある宿場町で地元やくざの縄張り争いにまきこまれ、活躍するという筋書きで、NHKのテレビ番組「お江戸でござる」みたいなやりとりの中に殺陣のシーンがふんだんに盛り込まれている。劇団員が多いためか、お菊役が6人くらいいて、舞台が変わると違う人がでてくるのがおかしい、といえば、その和んだ田舎芝居的雰囲気が伝わるだろうか。最後のお菊を演じたのは時々セリフを忘れちゃう老婦人。

時代劇なのになぜかこんなシーンも。

日本橋劇場は、半蔵門線の水天宮駅前もよりの日本橋公会堂の中にあるホール。この地域に来たのははじめてで、舞台がはねたあとぶらついていたら水天宮の社殿が見えたので寄ってみた。このお宮は安産祈願で古くから有名。有馬藩の殿様が分社として領地の久留米水天宮から移したものが最初というので、江戸時代には「なさけありまの水天宮」という言葉が流行ったという。殺風景な都会の市街地にこじんまりと残っていた。

**

玄関脇でみつけたナナフシ。もう数年に一度くらしか見かけなくなってしまった虫だ。

7月*日 公園で犬を撮影したことなど

雨上がりの買い物帰りに多摩川の河川敷にある公園に立ち寄った。市街地でみる紫陽花はもう終わりかけているのに、ここではまだ元気だ。

きれいに刈り込んだプードルを連れた人がいたので、撮影してみた。

訓練中のようで、円盤を投げたら喜んでとってくる。全力疾走。

よくできました、という風景。

**

おまけに、『伊東家の食卓 裏技Cooking vol.1』(日本テレビ)というレシピ集の本を見て作った「ミニミニ肉マン」の写真を。霧吹きで両面を湿らせたサンドイッチ用のパン(もしくは耳を切った食パン)で、手頃な大きさの市販のしゅうまいを包みこみ、さらにホイルで包んでトースターで5分焼く。たしかに手軽で味も肉まんもどきで美味しい。来客用の酒の肴の即席メニューに加えよう。

7月*日 TOKYOポエケットにいったこと

7月6日に「TOKYOポエケット」に遊びに行った。詩集や詩の同人誌、個人誌を参加者が持ち寄って販売すると同時に、ゲストの詩の朗読も楽しめるというこの交流会も兼ねた催しは、このところ毎年1回両国の江戸東京博物館1階会議室で行われていて、今回で7回目になる。主催は、「TOKYOポエケットを推進する会」のヤリタミサコさん、川江一二三さん(「TOKYOポエケット」のホームページはここに)。

会場はどういうところかというと、最初の朗読(主催者のひとりヤリタミサコさんの朗読と、宮入恭平さんのうたとギター)の時にズームアップで撮影したデジカメ写真といっしょに、同じ席からぐるっと写して後で合成した写真のをのせてみる(席から動いていないのが横着なところ)。

会場はさすがに会議室としては大きいほうだと思うが、ここに設置されているテーブルと椅子を利用して作られる出展者のブースは満杯状態という感じで、来場者も含めて今回はかなり盛況だった(写真の背中右が清水鱗造さん、背中左は詩学社の寺西幹仁さん)。ゲストの朗読は、「ラウンドカッツ」の安田倫子さん、にしのともあきさん、「プリシラ・レーベル」の佐鳥話子さん、カワグチタケシさん、死紺亭柳竹こと松下真己さん、「リリック・ジャングル」のやまもとあつこさん、河上政也さん(個々の方のユニークな朗読の内容は印象に残っていますが、お名前覚えきれないので、これは一応パンフレットの記載をみて書いています(^^;)。

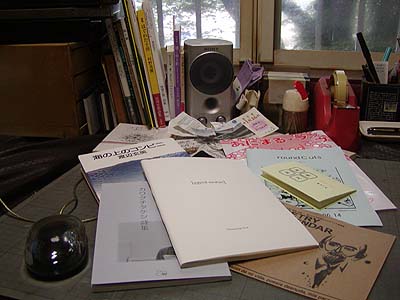

こういう会場で詩書を買うというのは、私の場合このポエケットならではのことで、毎回そこそこの収穫があるが、今回は、いただいた詩誌も含めて20誌近く、その他に詩集を5冊も買ってしまい、会場受付で頂いた紙袋がずしりと重くなった。

ところで、今回出展された有働薫さんが、灰皿町の吸殻山に家(ホームページ)をつくられることになりそうだ(と書きつつ、日記のような書き込める欄は清水鱗造さんが制作して、デザインその他は私が担当、特別なテキスト情報などは私経由でアップさせてもらうことになります)。有働さんはこれまでご自分の詩集を上梓されている他に、ジャン=ミッシェル・モルポアの詩集や、レジーーヌ・ドゥタンベルの小説『閉ざされた庭』(東京創元社)他のの翻訳もされている。お隣ということになるので、これは楽しみに。

この「TOKYOポエケット」には、実はこれまで初回からかかさず行っていて、いつも関富士子さんの「raintree」のブースの隣席に座らせて貰っている。自分で出展したことはないのだが(関さんの詩集『ピクニッック』(あざみ書房)のおまけ用につくった絵葉書を売ってたことはあります(^^;)、もはや常連客にして居候というところだろうか。今回もまたお邪魔して楽しく過ごさせてもらった。関さん、主催者の皆さんに感謝です。

6月*日 小説「針突(はじち)をする女」を読んだこと

灰皿町住人の河合民子さんから『沖縄短編小説集2』(琉球新報社)という本を頂いた。この本には琉球新報短編小説賞の受賞作品、第21回(93年)から第30回(2002年)までの13編が収録されている。このうち第21回受賞作で、収録作品の巻頭を飾っているのが、河合さんの小説「針突(はじち)をする女」だ。

主人公の真喜志君子は那覇市の泊に住んでいる。君子の祖母方の家系は士族の出で、泊にある旧家で戦前は染色業を営んでいた。戦後父をはやく亡くし、母は桜坂でおでん屋を営んで生計をたて、君子たち3人の子どもを育てた。君子の二人の兄は今ではヤマト(本土)の大学をでて首都圏に暮らしている。独身で会社勤めをしている君子は、30を過ぎて母を亡くしてからも泊の旧家に一人住まいで暮らしているが、そんな君子が週末に通うようになった「アップル」という飲み屋がある。君子はその店のマスターのショーンという男性と自然に恋人のような仲になっていたのだった。そんな折りに君子の高校時代の友人明美から電話がかかってくる。東京の大学に通って学生結婚をしたはずの明美が、離婚して帰郷したというのだ。君子は明美に恋人ショーンをみせびらかしたい気持ちもあり、「アップル」で明美とおちあうことにするが。。

作品では、この後に明美とショーンに関係が生まれてしまい、懊悩する君子が、ショーンの気持ちを繋ぎ止めるために小指の先に自分で刺青をするという運びになる。この刺青が、タイトルにある「針突(はじち)」だ。君子の祖母も15歳のときにされたというこの刺青、祖母の場合は、四角形で、君子の場合は丸い形、いずれも「ウミヌホーミブシ(海の女陰星)」と呼ばれている。

たぶんこの君子にとっての「針突(はじち)」のもつ意味合いが、この作品の中心にあるテーマなのだと思う。分からないことばかりなのだが、想像でいうと、君子の祖母が15歳のときにされた、という記述から、この「針突(はじち)」は、士族の風習で、しかも婚姻(成人女性の仲間入りすること)に関するものではないかと思えることだ。そこに良い伴侶に恵まれるための願いや祈りのようなものも込められていたとするなら、君子が、恋人ショーンの気持ちを自分に引き戻すためにした、「願をかける」というまじない行為のような意味がみいだせそうだ。このことをすこし心理分析風にいうと、君子は自分を幼い頃から可愛がってくれて今でも精神的な絆のように感じている祖母に同化することで、自分が陥った不安定な危機の状態を抜け出ようとした、ということになるだろうか。またそのことは、いわば作者の視線にとって、沖縄の伝統習俗に無意識につながろうとする現代の女性主人公を描くというテーマとして意図された構図だったといえるのかもしれない。

最後まで書いてしまうと、作品では、この君子の「針突」行為によっても、彼女はショーンのどっちつかずの気持ちをふりむかせることができない。そしてラストに君子はせっかく「針突」した小指を切り落としてしまうのだが、この展開を評者(選者)の日野啓三は「不自然にクドイ気がした。入墨するときの自虐的苦痛だけでよかったのではないか。」と評している。けれど、ここで書いたような読み方をすると、入墨は、主人公の「自虐的苦痛」を描くためにだけ書かれたものでもないし、一見「クドイ」ように思えるショッキングな終わり方にも理由がある。というのは、刺青した指を自ら切り落とす、ということは、女性主人公の伝統習俗からの決別、という意志を示しているからだ。たしかに急展開という感じがあるのも否めないが、これはテーマからいえば必然というべき流れだと思う。

ラストまじかに、自分の小指を切り落とすことを決意した君子が、泊の旧家のコンクリートを割ってユウナの樹が太い根を張っているのを見つけて、「...くどいんだ。ユウナも。傷つけるんだ。だから...。」とさりげなく言う描写があるが、このユウナの樹の象徴する世界こそ、彼女に越えさせてやりたいものだった、と作者はいいたかったのではないだろうか、とは思ったことだった。

6月*日 庭の花の写真のことなど

シム・ピープルに夢中になっていて、気が付くと灰皿が山盛りになっていることが最近多い。まさに吸殻山状態なので、面白いので撮影してみた。ということで、今回もゲームについて書こうと思うといくらでも書けそうな気がするが、それもなんだかあんまりなので、梅雨のきれまに庭の近辺で撮影してみた花の写真をのせてみることにした。普段気にせずにいるので、塀の隅など思わぬところに花が咲いているのを見つけて驚き、彩りや風情にぼんやり見とれていると楽しい気分になってくる。小さな葉をつけている蒲公英は特別で、このあたりにカメの食糧用として植えてあるものだ。

6月*日 シムピープルというゲームのこと

本宅KIKIHOUSEにも書いたが、「シムピープル」というゲームにはまっている。シムタウンという土地に自分でつくったキャラクター(シム)を住ませて生活させるというシュミレーションゲームだ。シムたちはそれぞれ性格(個性)をもっている。そして誰もが基本的に楽をしたがり、寂しがり屋である。自分の快不快の欲求に忠実で機転もきかないし向上心もない。ほっておくと飢えたら食べたがり、不潔になると入浴したがり、体力がなくなると眠りたがり、一定時間で排泄したがり、ストレスがたまると楽しいことで発散したがる。そういう欲求を満たすような家具(ベッドや浴槽や冷蔵庫やテレビなど)を買いあたえると、それらをそのつど利用し、仕事を与えると時間になると働きにいくし、日払いの給料が入るので食糧に困らないからこのサイクルはずっと続くように思えるが、ただひとつ他のシムとの会話がないと憂鬱になって変な行動をおこすようになる。とても奥が深いゲームだが、一番面白いのはこのコミュニケーションの要素だと思う。

ゲームをする前に橋爪大三郎『「心」はあるのか』(ちくま新書)という本(講演録)を読んでいて、昨日短い紹介を書くためにさっと読み返したのだが、「心」というのは独立したものではなく、人間同士の言語を介して行われるコミュニケーション(言語ゲーム)の中にあるというようなことが書いてある(本当はもっとずっと精密にかいてあるので、興味のある人は本文にあたってください(^^;)。そこでこのシムたちが演じているドラマに「心」があるようにみえるという理由がよくわかる感じがするのだ。他のシムとの会話は偶然生じることもあるが、おおむね操作者がシムにしむけて(^^;やる必要がある。会話によって友人がふえることは給料の高い職業につける要素でもあるのだが、それ以前に、この自発的会話能力の不備がシムの身の破滅をまねくという設定が面白い。シムの情動システムは環境のなかで閉じていなくて、いわば欠損をかかえているのだ。すべてがうまく順調にいくことがめざされるゲームなのに、もしそれが実現されたらとたんにシムには魅力がなくなるように思える。つまりシムはただ日々の利潤をうむが「心」のない道具ロボットのようになってしまうだろう。

シムの「心」がコミュニケーション時の反応にあるとすると、シム同士の反応はふたつの要素の組み合わせで結果がうまれる。ひとつは個々のシムのうまれもった性格的なもの(相性)と、ひとつはその時の体調(疲労度、満足度)のようなものだ。、自分の操作するシムの性格や体調は知ることができるが、他人であるシムのデータはかくされているので、同じ方法で他のシムに語りかけても結果は異なる。ほっておいても仲のいいシムはお互いに勝手にコミュニケーションをとるようになったり、仲の悪いシムは一方が他方を急に脅かして怯えさせたりする。嫉妬して平手打ちしたり、されて泣き出したりもする。さて、画面にみえているのはアニメのようなキャラクターたちのこうした音声入り動作なのだが、こういうパフォーマンスから、「心」(情動)の変化が演出されている。それは「みかけ」のことだといえるが、この「みかけ」の多様な変化をつくっているのは、今かいたような相互のきめられた相性(親和度)と、相互のその時々の体調(疲労度、満足度)といった(かくされた)気分の度合いである。まだまだ単純だが、このパフォーマンスをうみだす要素の組み合わせをこの百倍(^^;くらいふやせば、そこに「心」の劇と呼べるものがうまれるのではないか。要するに「心」とは潜在的な実体ではなく、現象のさなかに、そこにあるという信がうみだすものなのだとすれば。

と、一応面白いので書いてみたが、橋爪氏も前書で指摘強調しているように、人はルールを生み出し、また別のルールにのりかえてそこからもとのルールをみなおしたり、つまり複数の「言語ゲーム」を出たり入ったりしているような存在で、虚構を演じることもできる。単純で正直なシムには嘘をつくことができないのは大きな違いだ。しかしそれにしてもこのゲームの面白さは、他に地道にいろんな技能をアップして高給とりに転職してお金をかせいでいくプロセスの楽しみや、溜まったお金で新しく家具を増やしたり家を増築したり庭を整備したりするデザインの楽しみもあって奥がふかい。

6月*日 ミッドナイトブレスのライブにいったことなど

詩の雑誌の出版社ミッドナイトプレスが、年に4回のペースで新宿ブラで開催している「ライブ」に行った。第二回目の今回は、「「いま、詩を書くこと」──朗読とトーク」というタイトルで、須永紀子さんの詩の朗読と、須永さんと八木幹夫さんとの対談の二時間。須永さんの朗読は詩集『至上の愛』から6作品。最初に「少年ケニヤ」を本を読まずに朗読され、「かきまぜられた場所」「夫の記憶」「ざくろ」「生きる力」といった詩を最後までマイクを使わずに朗読されたのが印象的だった。須永さんの詩集『至上の愛』については、私の書いたもので申し訳ないが、ここを読むとだいたいどういう詩集かという輪郭がわかると思う。この朗読会については須永さんご自身がホームページ「雨期」に書いておられるので、どういう会だったかということも輪郭がわかると思う(^^;。。須永さんのところに書かれていないことで、八木幹夫さんがH氏賞の候補詩集として『至上の愛』を強く推薦されたことや、八木さんが須永さんの「秋のちから」を朗読されたのも印象的だった。

土曜日だがユニテは休みなので、会場のブラでけっこう遅くまで飲んでしまった。更新が遅れたのはそのせいというか、二日酔い気分のたてなおしのためにシムピープルで遊んでいたせいです(^^)。

5月*日 ウォッカオレンジを飲んだりしたこと

ウォッカをベースにオレンジジュースを加えてつくるカクテルに「スクリュードライバー」というのがあって、これは俗に「マダムキラー」とも呼ばれ、口当たりがよくていつのまにか女性を酔わせてしまう(のに使われたりもする)、ちょっとあぶないカクテルとして有名だった。年配のひとならどこかで聞いたことのある話だと思う。もっともこのいわくのありそうな「スクリュードライバー」という名前、手元の上田和男監修『カクテル・ブック』(西東社)という本によると、もともと油田で働く人たちが、ドライバーでステアしたところからついたとあって、意外な由緒のある名前であることがわかる。

ところで、俵万智さんのエッセイ「人間ドック」(エッセイ集『百人一酒』(文藝春秋)所収)には、「ウォッカオレンジには、ココナツパウダーを入れるのが、最近のマイブームだ。それだけで、南国のビーチにいるような気分になれる、スプーン一杯の魔法。」という一節がある。このウォッカオレンジ=スクリュードライバーだと考えていいと思うが、先日ユニテに遊びに行ったら、その一節を読んだというママの容子さんが、ココナツパウダー入りのウォッカオレンジをさっそく作ってくれた。

写真の右側に写っている指や腕のようなものは、実はお隣に住む骸骨人のAさんの腕と、灰皿町の創設者Sさんの指先だ(^^;。写真の左側にすっくと立っているのがウォッカオレンジ。南国ビーチという感じはしなかったけれど、味は上品かつまろやかで、なかなかおいしかった。俵万智さんの歌集『チョコレート革命』(河出書房新社)にはこういう歌がある。

天井低きホテルに我ら逃げこみぬウォッカオレンジのような二時間

恋人と二人で俄雨に降られて町中のホテルに逃げ込むように入ってウォッカオレンジの酔いや味わいのような甘い二時間を過ごした。そういう艶っぽい風情をうたった歌だと思うが、このお酒の喩えはやはりウォッカオレンジがしっくりしていて、これがスクリュードライバーでは、もし語呂があったとしても、随分イメージが違ってしまう。同じお酒をさすのでもそういう微妙な語感の違いでうたがつくられているのが分かって面白い。さてユニテで飲んだその夜は、これまた俵万智さんに関連のある「クラクラ」というお店に行って、最後は3人でロッテリアでたこやきを食べたのだった。

5月*日 タイの詩人チラナンさんの朗読をきいたこと

23日、六本木のアーク森ビル(アークヒルズ)20F国際交流基金国際会議場で開催された「講演会&シンポジウム「変革と文学」 2003」という催しに行った。日本作家集団「塊」(河林満、大高雅博、飯田章、八覚正大、五十嵐勉氏)の主催で、タイの詩人チラナン・ピットプリーチャーさんを招いて、第一部にタイの学生運動の軌跡を描いた映画ビデオの放映と彼女の詩の朗読と講演、第二部に主催メンバーとチラナンさんのシンポジウムという二部構成の催しだ。タイの現代政治史について無知に近い状態ででかけたので、当日の3時間ほどの催しを通じて、いろいろな新しい知識に接することができたのが収穫。ただそうして得られた知識はまだ基礎データという感じで、それを咀嚼するのは今後の宿題というところだ。

チラナンさんのタイ語の詩の朗読は、目を閉じて、その言葉の響きに聴き入るという感じできいた。もちろん資料にも朗読された詩が翻訳されて掲載されていたし、通訳の方の翻訳付の朗読だったので、安心して聞くことに集中できた。

チラナンさんの活動とその背景については、講演会の案内のちらしの文章に概略が書かれている(五十嵐勉氏による文章)。

5月*日 窓の風景写真のことなど

今朝は、ひさしぶりに朝五時過ぎに鴉の声でめざめた。二階で寝ていて、窓が崖沿いの高いケヤキの木の梢にわりと近いので、鴉の留まる場所によっては、すぐ近くという感じで聞こえるのだ。「カアカアカア」「カーカー」「カアカアカア」「カーカーカー」「カアカア」という感じで二羽が延々と会話している(ように聞こえる)。窓を開けて会話をさまたげる気にもならず、そうかそうかと聴きながら結局起き出してしまった。

二階のパソコン部屋の西向きの窓を開けると緑があふれている。時々この風景をデジカメで撮影しはじめて随分になる。たまに本宅のKIKIHOUSEに掲載していたのだが、そうした写真を集めてみたらどうなるだろうと思いついた。

まずは、撮りたてのものをのせてみる。

次は、秋から冬の風景。

ケヤキの葉が落ちて、空がぐっと広くなっているのがわかると思う。

次は雪の降った翌日の風景。

その時はめずらしいので撮影するが、そういうことをしていると、結局ふつうの写真がなくて、こういう写真ばかり増えることになる。

次は、秋の紅葉。ちょうど、ちょっと見下ろす感じのところに、ふんわりしたカエデの枝があって毎年とても美しく紅葉する。

最後は、おまけというか、春の風景。

多摩川の堤防沿いの桜並木が帯のように見えるのもこの窓の風景の風情なのだった。

5月*日 「ユニテ」をつくった話とネットでやっていること

西新宿(といってもJR新宿駅から至近だが)にある「ユニテ」という飲み屋さんのバーチャルサイトを灰皿町につくろうという話がでて、6日に写真撮影をかねて飲みに出かけた。もちろん写真撮影というのは名目で、灰皿町住人の清水さんや足立さんと呑んであれこれ話をするという遊びのほうが主体だったのだが、当日デジカメで店内を撮影した写真をもとに、その翌日にはなんとかサイトをたちあげることができた。一応自然のなりゆきで(^^;、私がそのサイトの管理を担当することになったので、ここでも紹介しておきたい(この日記を見に来てくださるような方は、すでにご存じと思いますが)。

「ユニテ」

制作管理しているホームページが随分増えた。「KIKIHOUSE」と、「あざみ書房」、「リタ」、それに灰皿町のここと、「ユニテ」。さぞ大変だろうと思う人がいるかもしれないが、ホームページというのはいったん作ってしまえば、更新する手間というのはベーシックなことに関しては、あまりかからない。それぞれ工夫されているのだと思うが、一見ごちゃごちゃと複数の情報がのっているページなどでも、あらかじめ新しい情報を流し込む枠組みをつくっておけば、あっというまにできてしまう。問題はいつも、何をのせるか、ということなのだが、これは千差万別。

私がメインの「KIKIHOUSE」というサイトで実質的にやっているのは、本の感想ふたつと、映画の感想ひとつ、それにデジカメ写真一枚と、その写真に関する短い文章を毎週一度まとめてのせるということだ。たまに嬉しい感想をいただくが、「KIKIHOUSE」には掲示板もないので、なんだか孤島の住人が瓶の中に手紙を入れて、毎週せっせと海に流しているという感じもする。でもその作業は基本的に楽しいし、週に一度なので負担に感じることは滅多にない。

「KIKIHOUSE」は更新したら一週間ほっておくという感じなのだが、ほぼ毎日アクセスするのは「あざみ書房」の掲示板だ。このサイトは藤富保男さんの詩の出版社のホームページで、「RAINTREE」(今(03年5月現在)は休止中)の関富士子さんが加入しているプロバイダの領域を使用している。つまり関さんが提供されているスペースに私がホームページを制作して管理させてもらっているという形で、清水鱗造さんがご自分のサーバーの灰皿ネットの中で提供されている灰皿町のスペースと、その領域を使用させてもらっているこのサイトの関係と良く似ている。「あざみ書房」の基本的な更新は、実在のあざみ書房から出版された新刊詩集を送っていただいたとき、詩集の表紙写真や帯文のコピーをのせて、その新刊書の紹介をするというものだ。これは年に2,3度のことである。けれど「あざみ書房」ではその他に、私の思いつきで「個人誌・同人誌紹介」というコーナーを設けている。全国で発行され流通している、いろんな詩の同人誌や個人誌をまとめてネットで紹介したら便利じゃないかなと思ったのだ。今では、趣旨に賛同して情報(詩誌)を送ってくださる方からの詩誌が40誌をこえる分量になっている。送ってくださった詩誌にはいつも目を通して、掲載されている作品の中から一編を選んでテキスト化し、最新号の情報と、詩誌の表紙ページの写真とともに「個人誌・同人誌紹介」のコーナーで紹介している。この時の作業にもあらかじめつくった枠組みが役にたつので、見た目より大変なことではない。この更新作業は、不定期だが、月に2,3回から多い時でも4,5回という感じだろうか。

「リタ」は清水鱗造さん、駿河昌樹さん、海野今日子さんと私が参加しているネット版詩の同人誌サイトだ。制作管理をはじめて3年目になるが、最初隔月で更新するつもりだったのが、今では年に4回の季刊のような感じになっている。管理しているといっても、毎回自分で書く部分は限られていて、あとはメールで送ってもらったテキストや画像を用意した枠の中に流し込んだり、打ち込むだけなので、これもあまり手間はかからない。それなのに、なぜ更新がだんだん遅れたかというと、原稿があつまらない(^^;。それを待っているうちにずるずると遅れたというのと、自分でも書けないので、そろそろ締め切りを通知しなくちゃ、とは思うが、まだいいか、となって遅れていったのであった。皆さん多忙な方々だし、年に4回という更新ペースは、なりゆきでそうなったとも言えるが、なかなかいいかもしれないと思う。

そして、のこったのがこのサイトと、ユニテ。この吸殻山日記は週に一度更新で、書くことがないと、こうやって半分宣伝みたいな文章を書けばいいので気楽だ。ユニテのほうも週に一度更新というつもりだったが、いまその中につくった「お酒の詩」というコーナーのテキスト制作に凝っている。その文章を書くために、手持ちの詩書をひっくりかえして、酒に関係する詩をみつけるということをやっていて、これがなかなか楽しいのだ。今日もいくつか載せるつもり。

5月*日 「衰頽いろいろ2002」をみたこと

二日、新宿パークタワーホールで開催中の「イメージフォーラム・フェスティバル2003」で鈴木志郎康さんの制作ビデオ「衰頽いろいろ2002」他2作品を見た。この映画フェスティバルは、4月後半から5月にかけて東京、横浜、京都、福岡で開催されている「実験映像の祭典」で、詳細は、ここで見ることができる。

「衰頽いろいろ2002」は、作者の自宅の庭や室内など身近な風景の映像描写からはじまり、作者が教鞭をとっている大学の学生たち3人が演台に立って「嘘の話」をするという場面や、学生たちが現代舞踏のような作品の公演の練習をする場面、また同大学の卒業生という女性へのかなり長時間のインタヴュー場面といった映像が、盛り込まれている。そうした若い人たちの登場する場面をつなぐ、作者の身近な季節の風物を撮影したショットやナレーションが、全体を生活感のあるあたたかいトーンでまとめているという感じだ。

タイトルの「衰頽」というのはけっこう強い言葉だと思うが、ビデオに登場して元気よく話したり踊ったりする若い人たちの挙動との対照で、画面にはナレーションとしてしか登場しない作者の老いへの傾斜の気分というのが、そこはかとなく感じ取れる作品だった。と、こういう感想を書いてから、作者のホームページ「Shirouyasu Homepage」にとんでみた。すると、この作品の解説コーナーがあったので、百聞は一見にしかずということで、以下に直接リンクさせてもらいます。

鈴木志郎康作品『衰退いろいろ2002』(38分)2003年制作

当日は、清水鱗造さんから朝方とつぜんの(^^;お誘いの電話があって、テレビで松井のしょぼいヒットを見てからそそくさと出かけていったので、予備知識がほとんどなかったのだが、見終わってから会場でお会いした長尾高弘さんと3人で近くのドトールでコーヒーを飲んだとき、長尾さんから、鈴木さんがこういう感じの作品を毎年制作されて、この映画祭に出品されていることなどをお聞きした。

こういう実験映像作品というのを最後に見たのはいつ頃だっただろう。そんなに昔のことではない筈で、暗くて埃っぽい会場の様子がぼんやりと思い浮かぶのに、何をみたのか、どこで見たのかがさっぱり思い出せない。これは、私の「衰頽」の兆候かもしれない。もっとも今回みた新宿パークタワーホールの会場は、いかにも現代的快適空間だったのだった。

4月*日 足立さんの家のトップの画像作成の顛末。

灰皿町吸殻地区に足立和夫さんをお誘いした。灰皿町の住人がだんだん増えてきてよろこばしいかぎり。昨日はつくりかけだった足立さんの家のトップページに画像をはって仕上げをした。それまでにページの大枠は完成してたのだが、中央にはりつける画像がまだなかったので、なにか用意しなくてはならない。しばし考えて、足立さんがミステリー小説好きなことを思い出して、そういう雰囲気でいくことにした。

文庫本とパイプとウィスキーグラスを載せようと勝手にきめて、さっそくそれらの小物をあちこちから探してくる。ウィスキーはバーボンのアーリータイムスの飲みかけが戸棚に残っていたので、それをグラスに注いで水割りにする。文庫本は足立さんから先日いただいて読み終えたばかりの逢坂剛の『水中眼鏡(ゴーグル)の女』というミステリー短篇集を使うことにする。それに久しく使っていなかったパイプを棚の隅に積んであった木箱の中から取りだしてきた。実は足立さんは煙草を吸わないのだが、このさい大目にみてもらうことにする。それらを机の上にまとめて並べてデジカメで撮影する計画だ。

しかし集めて見ると少しもの足りない気がしてきたので、机の引き出しの隅から以前旅行したとき持ち帰ったまましまい込んであった外国の硬貨を数枚とりだしてきて添えることにした。デジカメでパチパチ(と音はしないのだが)アングルをすこしずつ変えて5枚ほど撮影する。撮り終えてカメラを机の横にあるパソコンのUSB端子のハブに常時つけぱなしのデジカメ接続専用コードに接続して、パソコンに画像を取り込む。この時間はほとんどかからない。

さて次は、とりこんだ画像を画像閲覧ソフトで順番に眺め、使えそうなのを2枚ほど選んで、フォトショップという画像処理ソフトに取りこむ作業だ。最終的に選んだ画像をトリミングして周囲の不用な部分をカットする。このままではどうにも雰囲気がでない。だいたい机の上のボードの染みや汚れがやたら目について、とても貧相な感じがする。彩度と、明るさとコントラストの調整をあれこれ変えてみる。コントラストを強めにして、全体を極端に明るくしてバックをとばし、汚れをめだたなくすると、なかなか面白い画像になった。硬貨はまるで国籍不明になってしまったがこれはしかたがないとする(^^;。

と、こんな作業をしながら、実はパソコンにむかった時から撮影につかったグラスの薄い水割りをちびちび飲んでいたのだった。汚れの残った部分を白く消して、最後にサイズをファイルのレイアウトにあうように縮小して、すこしシャープをかけて輪郭をはっきりさせてできあがり。完成したらシングルの水割りをちょうど飲み終えて、ほろよい気分になっていた。

4月*日 文芸雑誌を読んだこと。

「文學会」4月号を図書館から借りて、「村上春樹『海辺のカフカ』を語る」というロングインタビューと、灰皿町みっちり5番地にお住いの河合民子さんの小説「八月のコスモス」、それに宮野一世さんの「北村太郎の暗号」という詩論を読んだ。

『海辺のカフカ』は発売早々ベストセラーになって話題になった本だ。色んな人の感想を注意してみていたわけではないけれど、これまでに三册の本(斎藤美奈子『趣味は読書』(平凡社)、安原顕『ファイナル・カウントダウン』(清流社)、中野翠『あんまりな』(毎日新聞社))でその感想にであった。いずれも手厳しく、なかには酷評に近いものもあった。批評には語り手の用意した地平みたいなものがあって、そういう文章を読んでいるときは、評者と同じ地平にたたされる。それで読むときは納得するのだが、いったん離れてみると、というより、こういう著者自身の解説を読むと、全く別の地平にたたされるという感じがして面白い。とくにこの著者のように我が道を行くという人の場合、そういうところが際だつように思うが、こうでないととてもああいう作品を書き続けられないのかもしれないと思う。

河合民子さんの小説「八月のコスモス」(第33回九州芸術祭文学賞佳作入選作品)は、個人的ながら沖縄旅行の思い出が次々蘇ってきて楽しく拝見した。出だしの那覇から国道を北上して適当にレンタカーをとめてぼんやり海辺を眺めるということもやったし、小説の主人公が首里にある龍造の家から那覇にバスで帰るところも、たぶん同じ路線で往復したのを思い出した。そのときバスが定刻にこないので何区画かとぼとぼ歩いた記憶があるが、小説では渋滞にあった主人公が途中から降りて歩いてしまう。なんだか体験的によくわかるという感じだ。また家出した主人公が那覇のバスターミナルから馬天行きバスにのって、与国原町でおりてそこに住みつくが、たぶん同じ路線のバスにのって途中で乗換え、ずっと先の知念まで行って民宿に泊まったのを思い出す。沖縄には一度いっただけだが、作品の中の動線がこれだけ重なるのも珍しい。

荷台に荷を満載したリサイクルショップのトラックが「嬉しそうにお尻をふって走り去っていくようだった。」という表現、いかにも感じがでてるな思ったのと、リサイクルショップのおやじに主人公がみつかってしまった場面ではどうなることかとはらはらした。主人公はリサイクルショップのおやじに非難めいた説教されてその場を逃げだしたくなる。このときの感覚が主人公の行動を説明しているような感じがする。作品は冒頭の「髪を振り乱して泣いている女のよう」だったコスモスの季節が、ラストの「強い風に煽られても、すぐに顔を上げるように太く逞しい茎」に守られて咲くツワ蕗の花の季節に移るまでの推移を描いている。この対比、主人公の心象の変化を象徴的にすくいとっているのと同時に、主人公が目にする沖縄の自然と親和的に生きている感じがでていて、いい描写だと思った。

宮野一世さんの「北村太郎の暗号」は、私も北村詩の暗号解読をやったことがあったので興味深く読んだ。詩のなかに暗号があることは、北村太郎自身が書いていて、その一節に目をとめて詩を読んで探してみる、ということまでやった人は全国に何人いたかわからないが、宮野さんほど徹底して探しまくった人は他にいないだろう。宮野さんも書かかれているが、こういう文章をとっかかりにして、折り句の詩に興味をもつひとが増えたり、北村太郎の詩が若い人に知られるようになったりすればいいと思う。

4月*日 できたての吸殻山のことなど

清水鱗造さんにタイトルロゴやカウンターを制作してもらったので、この家のトップページもだんだん格好がついてきました。カウンターを見ると、こういう町はずれまで迷いこんでくれる人がいるようで嬉しいかぎりです。

ところで、この吸殻山99番地のスペースは、清水さんのサーバにデータを転送する際の事情から、週に一度、日曜日に更新ということになります。これはいずれ変わるかもしれませんが、そうなったら随時お知らせします。

ということで、何を書こうか、と閑話休題。そうそう、清水さんのバーチャル灰皿町では住人を募集していて、その場合、入居した人が載せたい情報を清水さんにメールで送ると、清水さんがそのつど所定住所のスペースに転載してくれるというシステムのようですが、それにほぼ似たことは、FTPで直接データを送らせてもらっている私のほうからも可能なので、もし吸殻山地区に家をたててみたいという奇特な方がいらっしゃったら(たぶんいないと思うけど)、私あてにメールをください(^^;。

ただし、私経由で家をたてる場合、住所は、灰皿町吸殻山○○番地というふうになります。そのうえ、日曜日にしか更新されないということになってしまいます(^^;。などなど、いろいろ制約がありますが、吸殻山地区は東の飲み屋街にも近いという利点もあるようです。夏は涼しく冬は寒そうです。と、ほとんど意味ないですが、基本的に、独立したホームページ的スペースで画像や文書など、いろんな表現ができると思いますので、山の麓でなにかして遊んでみたいという方は、ご一報を。

2003年4月*日 詩画展をみたときのこと

7日。銀座の毛利ギャラリーで4 月16日まで開催されている「壱の会」詩画展の初日に行った。「壱の会」というのは、詩人の新井豊美、小池昌代、小長谷清美、藤富保男、粕谷栄市、小紋章子さんがメンバーで、それぞれの方の創作になる写真や絵画作品を展示する集いのようだ。私は藤富さんの詩の出版社「あざみ書房」のホームページを管理させてもらっているというご縁で、藤富さんからご案内の葉書をいただいて、去年の展示会から拝見している。

毛利ギャラリーは歌舞伎座の至近にある。4時過ぎに持ち合わせていた足立和夫さんと会場でお会いしてしばし展示作品を見てから近くの喫茶店でひとやすみして再度ギャラリーへ。5時からオープニングパーティがあるので、そこでふだんお会いする機会の滅多にない藤富さんにご挨拶をしたいというのが目的のひとつだった。

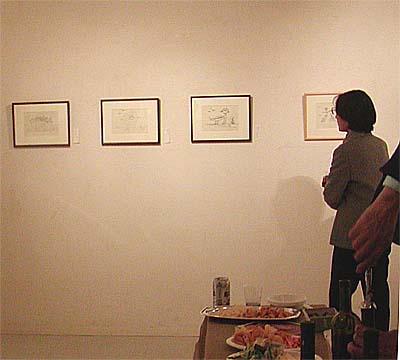

定刻すこしまえに会場についてぶらぶらしていたら、ひとりふたりと人が増えて、やがて藤富さんもいらっしゃって、パーティのはじまりになった。こういう展示会のオープニング・パーティというのは初めて。藤富さんの挨拶ではじまり軽くワインで乾杯して会場に用意されたスナックやオードブルをつまみながら談笑するという形式で、何人かの方と、あれこれ立ち話をして楽しく1時間半くらいたちまちたって足立さんと二人で会場を辞したが、会はまだ盛況という感じでもりあがっていた。以下はその時のデジカメスナップ写真。

パーティ会場。ワインをあけているのはギャラリーオーナーの毛利さん。会場には詩学社の寺西さんや、先日明治学院大学での詩の朗読を聞いたばかりだった高貝弘也さんもみえていた。

粕谷栄市さん(左)と足立和夫さん(中央)。今回、詩画展の案内状をいただいて、初日のオープニング・パーティにも顔をだしてしまおうと思った理由のひとつは、足立和夫さんが粕谷栄市さんの詩の熱心な読者だときいていたこともあった。(足立さんに、どの詩集が好きですか、と聞くと「全部」と答えが返ってくる(^^;)。できたら御本人にお目どおりできればと思っていたのだが、その願いがかなった。会場で粕谷さんの詩集『化体』を求めたら給湯室の方からさっとやってきて、お名前をサインしましょうか、とおっしゃられたのが、粕谷さんで、僕はついこういうことを言っちゃうからなあ、なんて笑っていらしたのが印象的で、飾りのないとてもきさくな方という感じだった。故石原吉郎氏と手紙で絵の交換をずいぶんされていたという貴重な話も伺った。

ギャラリーの壁にひとり数点ずつ作品が展示されている。正面の壁の展示は粕谷栄市さんの作品(鉛筆で書かれた骸骨のシリーズ)で、その左側に新井豊美さん(ちょうど写真右側で作品をご覧になっている方)の自然風景を撮影したモノクロ写真作品が展示されていた。

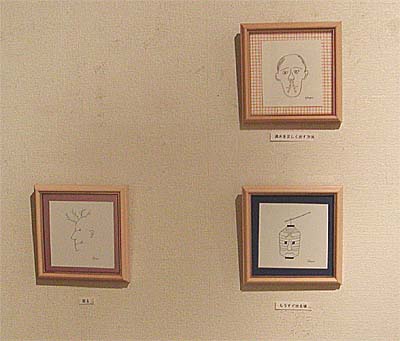

ギャラリーの壁にひとり数点ずつ作品が展示されている。正面の壁の展示は粕谷栄市さんの作品(鉛筆で書かれた骸骨のシリーズ)で、その左側に新井豊美さん(ちょうど写真右側で作品をご覧になっている方)の自然風景を撮影したモノクロ写真作品が展示されていた。 藤富さんの作品。細い線で描かれた、ユーモアやエスプリのきいたセンスあふれるイラスト。去年は会場で絵葉書セットも売っていたので、楽しみにしていたのだが、今回は用意されなかったということでした。

藤富さんの作品。細い線で描かれた、ユーモアやエスプリのきいたセンスあふれるイラスト。去年は会場で絵葉書セットも売っていたので、楽しみにしていたのだが、今回は用意されなかったということでした。「壱の会」詩画展の案内(地図もあります。)