孤島 ジャン・グルニエ (幸福の島)

この本について書くのは三度目となる。我ながらあきれていますが、このように分割しながらでないと書いてゆけない。その上、わたしの言葉も想像力もまったくこの本に書かれたものに追いついていないことも自覚しています。すでに手厳しいご批判を頂いておりますが、それは「理解の差異」だと思うことに致します。ニンゲンが長く生きていれば、同じ一冊の本を読む時の理解や感動の質は当然違う。それは共有できない。拙いながらも、わたしの生きた貧しい時間と立ち位置から書くしかありません。(色文字の部分は引用です。)

ひとはなぜ旅に出るのか?この「幸福の島」は、どこにでも名付けることができるでしょう。フランスやイタリアやギリシャ、どこでもいい。大聖堂や美術館や劇場や城や美しい墓地、大庭園あるいは湖や海をみることだけではない。あてもなくさまよい、陽射しや風を感じ、花の香りに出会う。あるいはベンチに腰をおろして人々が行き交う様子をみているだけでも充分「旅」と言えるだろう。以下はわたしがかつて書いた詩の抜粋、未発表のものです。

荒れ果てた世界の片隅にある小さなベンチ

置き忘れられたような二人は道ゆく人々を見ていた

あなたが世界に名前をつける

道ゆく人々の物語を作る

わたしは笑ったり 哀しんだり

その続きを作り直したり……

『大景観の美は、人間の強さにつりあわない。ギリシャの神殿が比較的小さいのは、それが人間たちの避難所として建築されたからだ。希望のない光り。度はずれた光景は人間たちを途方に暮れさせたであろう。』

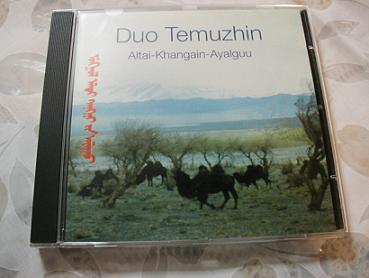

ささやかな旅もあれば圧倒的な旅もある。かつて訪れたモンゴル草原を思う。そこは空に接していた。いや足元からすでに空だったのだ。この広大さのなかに自分を立たせることだけがわたしのこの旅の目的だった。しかし広大さは豊かさではない。貧しい土地だからこそ広さが必要だったのだ。遊牧の人々の住む小さなゲルは集落をなさず、気の遠くなるような距離を隔てていた。わたしを途方に暮れさせる光景はそこにあったと思う。言葉はなかった。無力な自分に出会うだけ、そうして「死」が親しいもの、なつかしいものに変わってゆく感覚が産まれた。「島」から離れた話題になっていますが、ご容赦を。

『至上の幸福感は、悲劇的なものの頂点なのだ。激情のざわめきが最高潮に達するとき、まさにその瞬間に、魂のなかに大きな沈黙がつくられる。(中略)そのような瞬間のあと、ただちに、人生はふたたびもとにもどるだろう。――だが、さしあたってひととき人生は停止して、人生は無限に越える何物かにまたがるのだ。何か?私は知らない。その沈黙には多くのものが宿っている。そこには、物音も、感動も、欠けてはいない。』

生きるということは、沈黙の虹をかけるようなものかもしれません。繰り返し繰り返し、虹をかけること。人間も自然も、あまたのいのちあるものすべて。それを決してやめないこと。虹は消える。しかし幾度でも生まれるもの。ここで、ふいに「虹」を持ち出してしまったのは、おそらく『人生は無限に越える何物かにまたがるのだ。』からのわたしの連想でしょう。念の為。ラ〜〜ララ〜ララ〜〜ラ♪♪

『ああ、それら私の幸福の島々よ!朝の偶然のおどろき、夕べの思いがけない希望、――きみたちに、まだときどき私はあうことができるだろうか?きみたちだけが、私を解放してくれる、そしてきみたちだけのなかに、私は自己を知ることができる。錫をつけない鏡、光りを出さない空、対象をもたない愛よ・・・。』

|

|